Alpencross 2015 - Tag 3

[Etappe 1] [Etappe 2] [Etappe 3] [Etappe 4] [Etappe 5] [Etappe 6]Etappe 3

Vent - Martin-Busch-Hütte - Niederjoch - Castelbell - Tarscher Alm

Länge: 55 km

Steigung: 2750 Hm

Die Nacht war hervorragend gewesen – so hervorragend, dass ich nicht einen einzigen Traum hatte. Kein Yeti, keine Gletscherspalte, kein freilaufender Lawinenpiepser. Einfach nur tiefer, toter Schlaf in frischer Höhenluft. Der Himmel über Vent war am Morgen wolkenfrei wie frisch gebügelt, das Tiefdruckgebiet hatte sich brav verzogen, und die Sonne kündigte einen heißen, gnadenlosen Tag an – genau richtig für die Königsetappe über das Niederjoch zur Similaunhütte. Heute sollte mein Retro-Bock zeigen, was wirklich in ihm steckte – und ich mir selbst auch.

Gleich zu Beginn rollte ich am Kunstprojekt „Ötzis Göttin“ vorbei – einer monumentalen, leicht mystisch anmutenden Installation von Bildhauerin Ursula Beiler und einer Gruppe engagierter Frauen. Ein stilles Mahnmal mit weitem Blick, direkt am Weg, das auf eigenwillige Weise das archaische Element dieser Landschaft unterstrich.

Der Karrenweg bog wenig später ins Niedertal ein und begann mit seiner gleichmäßigen Steigung von etwa 7 Kilometern zur Martin-Busch-Hütte. Oberhalb vom Niedertalbach konnte ich bei bestem Wetter in der frischen Morgenluft nach oben kämpfen. Bäume wichen Latschenkiefern. Latschenkiefern wichen Gras und Fels.

Während ich mich kurbelnd nach oben arbeitete, hatte ich den mächtigen Similaun stets vor Augen – ein majestätischer Wächter mit über 3600 Metern, der in seiner weißen Pracht die umliegenden Gipfel deutlich überragte. Fast unwirklich schön.

Kurz vor der Hütte wurde ich von zwei Senioren auf E-Bikes überholt, beide in makelloser Montur, zielsicher unterwegs zur Hütte für eine spätere Bergtour. Ich ließ mich nicht hetzen. Zwar kann man den Weg theoretisch komplett fahren, aber im oberen Teil liegen ein paar richtig steile Rampen versteckt, bei denen ich lieber schob, um meine Kräfte nicht schon vor dem eigentlichen Aufstieg zu verpulvern.

Nach anderthalb Stunden erreichte ich schließlich die Martin-Busch-Hütte auf 2500 m – ein vertrauter Ort, an dem ich eine kurze Pause einlegte, Salami mampfte und Wasser in rauen Mengen trank. Danach ging es weiter – zunächst noch ein kurzes Stück im Sattel über den zunehmend felsigen Pfad.

Allerdings nur für einen knappen Kilometer. Von hier an war Schieben und Tragen angesagt. Entlang des kleinen Baches ging es immer steiler bergauf.

Zwischendurch gab es noch ein paar kurze fahrbare Passagen, aber der grobe Fels, das Geröll und die zunehmende Höhe verlangten ihren Tribut. Langsam verblasste das letzte Grün der Almwiesen, und was blieb, war eine harsche, steinerne Welt aus Fels, Eis und Staub – karg, abweisend und trotzdem faszinierend schön. Ich ließ mir Zeit, machte Fotos, filmte, sog die Atmosphäre in mich auf. Vielleicht, dachte ich, komme ich heute sogar noch bis zum Tarscher Joch – aber eines nach dem anderen.

Eine kleine Gruppe von Mountainbikern überholte mich wortlos – diszipliniert, fokussiert, mit dem eisernen Willen, im Sattel zu bleiben. Ich hingegen schulterte das Rad immer wieder und genoss die Freiheit, nicht gegen mein Material kämpfen zu müssen. Es fühlte sich sogar besser an, das Stahlross zu tragen, als es auf dem rutschigen Untergrund mühsam zu schieben. Je näher ich der Similaunhütte kam, desto mehr ahnte ich, was noch vor mir lag. Denn auch wenn sie von unten fast greifbar schien – das schwerste Stück begann erst jetzt.

Nach ein paar Schneefeldern stand ich schließlich am unteren Rand des Niederjochferners – einem Gletscher, der seiner einstigen Eismacht inzwischen nur noch bedingt gerecht wird. Keine sichtbaren Spalten, dafür Schutt, Dreck und schmieriger Schmelzschlamm auf hartem Eis. Das leise Knacken und Knirschen unter den Sohlen verriet, dass ich eigentlich auf Gletschereis lief, aber es fühlte sich eher an wie ein gefrorener Bauhof.

Die letzten 200 Höhenmeter zur Similaunhütte hatten es in sich: steil, verblockt, lose Steine – kein Ort für filigrane Fahrmanöver. Ich lud das Rad auf die Schultern und arbeitete mich in gleichmäßigem Rhythmus nach oben, Schritt für Schritt, fokussiert wie ein tibetischer Mönch mit Stahlrahmen. Und irgendwann – nach einer Mischung aus Wandern, Fluchen, Staunen und Durchbeißen – stand ich auf 3020 m Höhe an der Similaunhütte.

Obwohl ich von der Martin-Busch-Hütte ganze zweieinhalb Stunden gebraucht hatte, fühlte ich mich erstaunlich gut. Also keine große Rast – ein kurzer Blick über die karge Bergwelt, ein letzter Bissen vom Müsliriegel – dann schnappte ich mir das Rad und machte mich bereit für den Downhill nach Vernagt.

Die ersten 300 Höhenmeter waren ernüchternd: steil, ausgesetzt, unfahrbar. Tragen, schieben, balancieren – kein Spaß, aber notwendig. Dann endlich wurde aus dem Felssteig ein fahrbarer, wenngleich technisch anspruchsvoller Trail mit engen Kehren, grobem Gestein und regelmäßigem Sturzpotenzial. Das Terrain war eine echte Probe für Mensch und Material. Mit einem Fully wäre der Trail schon sportlich gewesen – auf meinem starren Retro-Bike jedoch wurde er zum lebenden Bremsentest.

Ich musste mich durchbeißen: Hände fest am Lenker, Vorderrad lupfen über Felsstufen, Balance halten, Linie lesen. Das Bike hüpfte über Geröll wie ein wildgewordener Bock. Meine alten Cantilever-Bremsen quietschten vor Entsetzen, während ich versuchte, mit maximalem Körpereinsatz das Schlimmste zu verhindern. Es war kein Downhill – es war ein Duell. Und ich gewann. Irgendwie.

Nach dieser Downhill-Tortur kam ich schließlich erschöpft, aber glücklich am türkisfarbenen Stausee Vernagt an. Der Stausee wurde bereits in den 1950er Jahren gebaut. Acht Höfe versanken damals im Wasser. Seitdem versorgt er das Wasserkraftwerk Naturns mit Energie.

Ich war durchgeschwitzt, durchgerüttelt – aber am Leben. Weiter ging es auf dem Pfad, mit dessen Hilfe ich die Asphaltstraße hinunter ins Tal vermeiden wollte.

Der Wanderweg entlang des Schnalstals erschien mir wie ein Geschenk: schmal, idyllisch, verkehrsfrei. Ich bog links in den Wald, gleich nach der Staumauer, und folgte dem Pfad mit seinen kleinen Gegenanstiegen, zufrieden darüber, dem Straßenlärm zu entkommen.

Doch die Idylle währte nur kurz – ein Murenabgang hatte den Weg gesperrt. Ich musste runter auf die Straße und verpasste später auch noch den Wiedereinstieg unterhalb von Neurateis. So blieb mir nichts anderes übrig, als auf der Straße nach Staben zu rauschen – mit stellenweise über 80 km/h. Im abschließenden 1-km-Tunnel war ich heilfroh über mein Rücklicht – Pflichtprogramm bei solchen Geschwindigkeiten.

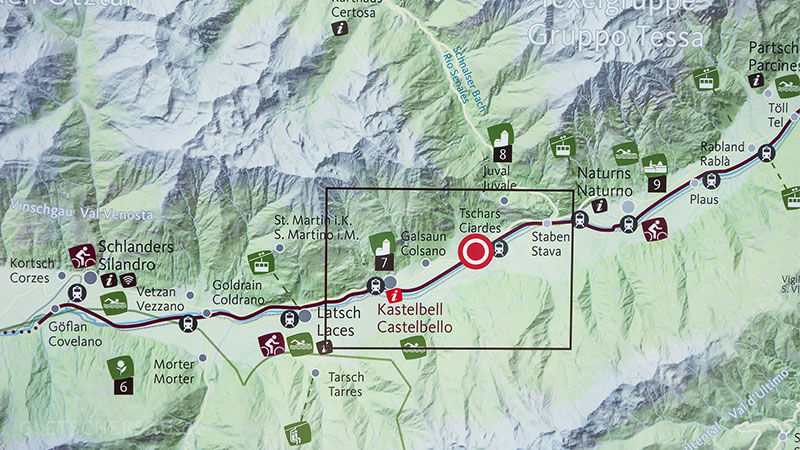

Im Vinschgau war ich damit deutlich früher als geplant. Eigentlich hätte mich ein Trail bis zum Schloss Juval bringen sollen, aber so folgte ich nun eben dem Etschtal-Radweg, der Via Claudia Augusta, flussaufwärts bis kurz vor Kastelbell. Dort, bei einer Pause, entdeckte ich das nächste Drama: lockere Speichen am Hinterrad. Einige waren schon fast lose in den Felgen eingelassen. Die ruppige Abfahrt hatte Spuren hinterlassen. Mit meinem Multitool zog ich sie nach, zentrierte das Rad neu – und war erleichtert, dass ich es rechtzeitig bemerkt hatte.

Inzwischen war die Hitze unerträglich geworden – fast 40 °C. Auf öden Nebenstraßen durch endlose Apfelplantagen kurbelte ich bergauf Richtung Tarsch. Ich war durchweicht vom eigenen Schweiß, als hätte mich jemand in die Badewanne gesetzt und dann in Lycra verpackt. In einem kleinen Dorf steckte ich den Kopf in einen Brunnen – die beste Entscheidung des Tages.

Erfrischt, aber immer noch reichlich am Limit, kämpfte ich mich weiter. Der Anstieg zur Tarscher Alm war lang, zäh, erbarmungslos. Zuerst auf Asphalt bis zur Talstation des Sessellifts – ganz okay. Doch der Lift war schon außer Betrieb, und so begann die Tortur: eine endlose, monotone Forststraße, immer bergauf. Ich wechselte ständig zwischen Fahren und Schieben, kaute lustlos an einem Müsliriegel, spülte ihn mit Wasser hinunter und zwang mich zum Weitergehen. Keine Energie, kein Appetit – aber Aufgeben war keine Option.

Als ich endlich die Tarscher Alm in der untergehenden Sonne sah, konnte ich mein Glück kaum fassen. Mit letzter Kraft schleppte ich das Rad zur Hütte, ließ es im Staub liegen, warf mich daneben und wusste: Hier ist Schluss für heute. Kein Meter mehr. Die Belohnung? Hüttenmakkaroni mit ordentlich Käse, ein Glas Buttermilch aus eigener Produktion, dazu ein wohlverdientes Radler.

Ich bekam sogar ein Matratzenlager für mich allein – keine Schnarcher, keine schlaflosen Nächte. Ich duschte den Schweiß des Tages ab, wusch mein Shirt aus, sicherte mir das Bett mit Fensterblick – und schlief ein, während draußen der letzte Sonnenstrahl die Bergflanken vergoldete.

Was für ein Tag! Die Downill-Strecke mit dem alten ungefederten Hobel war ein anstrengender Ganzkörper-Workout gewesen. Die Hitze beim Aufstieg zur Tarscher Alm hatte mich das letzte Bisschen Energie gekostet. Ich war gespannt, was der nächste Tag bringen würde...

[Etappe 1] [Etappe 2] [Etappe 3] [Etappe 4] [Etappe 5] [Etappe 6]